- Association pour les Nations Unies

- Posts

- Bulletin d'information | septembre 2024

Bulletin d'information | septembre 2024

Bulletin d'information | septembre 2024

Chers membres et sympathisant(e)s,

À l'Association pour les Nations Unies (APNU), notre mission est de tisser des liens entre nos membres et les Nations Unies. Grâce à votre soutien, nous continuons à éclairer, inspirer et mobiliser notre communauté sur les enjeux internationaux. Découvrez des articles et des mises à jours essentielles qui promettent d'enrichir votre connaissance des actions des Nations Unies à travers le monde.

Pour tout commentaire ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter ([email protected]).

DANS CETTE ÉDITION…

Retour sur les événements des derniers mois

Lettre ouverte de Filippo Grandi, Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés. ”Les politiciens populistes ne ‘contrôleront’ jamais l’immigration. Voici des alternatives plus humaines”

Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable (HLPF) à New York (8-17 juillet 2024)

La Cour internationale de Justice face à l’occupation par Israël du territoire palestinien : un article de Anne Lagerwall dans Justice en Ligne

Journée mondiale de l’aide humanitaire (19 août 2024)

Les Jeux olympiques et l’ONU

Sommet de l’avenir (22 - 23 septembre 2024)

Le Pacte pour l’Avenir adopté à New York

Carte blanche d’Olivier de Schutter

Ouverture de la 79e Assemblée générale de l’ONU (24 septembre 2024) - Discours du Secrétaire général

Transparence : Le public peut désormais suivre en direct les séances publiques de la Cour Internationale de Justice (CIJ)

Population : le nouveau rapport UNDESA, “World Population prospects 2024”

Education : L’école primaire des Pagodes à Laeken reçoit le label “Ecole de la Paix”

Les conflits oubliés : Myanmar

03.10.2024 : Conférence dans le cadre de la Quinzaine de la solidarité internationale | La construction de la paix : le rôle de l’ONU, ses défis actuels

05-06.11.2024 : SDG Forum

05-6.11.2024 et 27-28.11.2024 : Académie Royale : Le droit international humanitaire à l’épreuve de la guerre

14.11 / 28.11 / 12.12 : Les rencontres d’Henri Lafontaine “Être pacifiste en 2024 ?”

A LA UNE

Lettre ouverte de Filippo Grandi, Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés

”Les politiciens populistes ne ‘contrôleront’ jamais l’immigration. Voici des alternatives plus humaines”

© HCR/Susan Hopper

Dans une lettre ouverte parue dans The Guardian, le Haut-Commissaire pour les Réfugiés s’insurge contre l’actuelle politique des pays européens en matière d’immigration - souvent brandie par les populistes pour rassurer les électeurs. Il la juge à la fois inefficace et contraire aux droits humains. Tout comme les projets d’externalisation du traitement des demandes d’asile, tels que l’accord conclu avec le Rwanda par le précédent gouvernement britannique, également coûteux, et contraire au droit international.

Ces politiques ignorent en effet les causes véritables des migrations, telles que les conflits, la violence, la pauvreté et la crise climatique, qui ont déjà déplacé 120 millions de personnes, un chiffre en hausse depuis 12 ans. Sans la paix, il n’y a pas de solution au problème des réfugiés.

70% de ceux-ci s’installent du reste dans des pays voisins de leur lieu d'origine, qui devraient bénéficier en conséquence d’aides supplémentaires. Mais les chiffres révèlent aussi l'ampleur de la crise humanitaire que provoquent ces déplacements : entre 2021 et 2023, 7 600 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée et 950 ont perdu la vie dans le Sahara, des chiffres probablement sous-estimés.

Pour Filippo Grandi, les éléments de solution sont à trouver dans des systèmes d'asile plus modernes, rapides et équitables, une coopération accrue entre pays européens, notamment pour la répartition de la charge, ou encore l’offre d’alternatives légales à l’immigration clandestine, telles que des visas de travail et le regroupement familial.

Les seules mesures de contrôle strictes ne dissuaderont pas des migrants désespérés, conclut M. Grandi. Il faut offrir aux migrations périlleuses des alternatives sûres et réalistes.

Le Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable (HLPF) s'est tenu à New York du 8 au 17 juillet 2024

Le HLPF est la principale plateforme des Nations unies pour le suivi et l'examen du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). Le forum 2024 avait pour thème « Renforcer le Programme 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes ». Il a procédé à un examen approfondi de l'ODD 1 (pas de pauvreté), de l'ODD 2 (faim zéro), de l'ODD 13 (action pour le climat), de l'ODD 16 (paix, justice et institutions fortes) et de l'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs).

Les résultats du HLPF sont mitigés et le message de cette année est similaire à celui du sommet sur les ODD de 2023 : des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer le succès de l'Agenda 2030. Seuls 17 % des ODD sont actuellement sur la bonne voie et il ne reste que cinq ans. L'issue de ce processus pourrait avoir un impact sur l'avenir du système multilatéral. En effet, la confiance dans les solutions multilatérales commence à s’ éroder, mais pourrait etre rétablie si le processus de l'Agenda 2030 apportait des améliorations substantielles. Dans le cas contraire, le système des Nations Unies pourrait souffrir d'une profonde crise de légitimité.

La Cour internationale de Justice face à l’occupation par Israël du territoire palestinien

Un article de Anne Lagerwall dans Justice en Ligne

La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu, le 19 juillet 2024, un avis (non contraignant) sur les conséquences juridiques des actions d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Cet avis, demandé par l’Assemblée générale de l’ONU en janvier 2023, ne traite pas des opérations menées en réaction aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

La CIJ constate qu’Israël a violé les obligations découlant de son statut de “puissance occupante”, en soutenant l’établissement de sa population civile en territoire palestinien, en y confisquant les terres, en y exploitant les ressources et en y appliquant les lois israéliennes. Israël applique, en outre, des mesures discriminatoires vis-à-vis de la population palestinienne et cherche à annexer le territoire palestinien. Rien de cela ne peut se justifier par des considérations de sécurité. Israël devrait mettre fin à cette situation.

La CIJ rappelle également les obligations qu’ont les Etats tiers face à l’occupation israélienne et notamment : refuser de la soutenir ou de la reconnaître comme licite, et coopérer entre eux pour y mettre fin.

19 août 2024

Journée mondiale de l’aide humanitaire

Le 19 août était célébrée la Journée mondiale de l’aide humanitaire. L’année 2023 a été une année catastrophique pour les travailleurs humanitaires. L’ONU a fustigé les violences « inadmissibles » qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires, dont 280 ont été tués dans le monde en 2023, un record nourri par la guerre à Gaza. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), ce chiffre représente une augmentation de 137 % par rapport à 2022, année au cours de laquelle 118 travailleurs humanitaires avaient été tués. Or, l’année 2024 pourrait être encore plus meurtrière.

Les Jeux olympiques et l’ONU

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, était présent à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024. A cette occasion, le Comité Olympique International (COI) a aussi décerné à Filippo Grandi, Haut Commissaire aux Réfugiés, les lauriers olympiques en reconnaissance du soutien qu’il a apporté aux efforts qui ont permis la création de l’équipe des réfugiés dès les JO de Rio en 2016.

Fondés sur des valeurs communes, le COI et les Nations Unies ont établi, dans la durée, une collaboration non seulement pour « promouvoir le sport en vue de rapprocher les peuples », comme le souhaitait déjà Pierre de Coubertin, mais aussi en faveur de la paix, des droits des femmes, de l’inclusion, du développement et de la lutte contre le changement climatique. Le COI dispose d’un siège permanent d’observateur auprès de l’Assemblée générale.

Celle-ci adopte régulièrement des résolutions « pour l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce aux sports et à l’idéal olympique ». Malheureusement ses appels à observer la trêve olympique, et à suspendre les conflits, au moins pendant la durée des jeux, sont, pour la plupart, restés lettre morte.

Comme l’a déclaré le Président du COI, Thomas Bach, à la clôture des jeux de Paris : « Nous savons que les Jeux Olympiques ne peuvent pas instaurer la paix. Mais les Jeux Olympiques peuvent créer une culture de paix qui inspire le monde ».

La promotion d’une culture de paix est le thème de la Journée internationale de la paix 2024 (21 septembre).

Sommet de l’avenir (22 - 23 septembre 2024)

Nations Unies - Le Pacte pour l’Avenir adopté à New York

Les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’ONU, réunis en Sommet à New York, ont adopté sans vote, le 22 septembre, un “Pacte pour l’Avenir”.

La Russie avait tenté in extremis d’en faire reporter l’adoption, au motif que certaines de ses dispositions relevaient de l’ingérence dans les affaires internes des Etats.

C’est à l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies, en 2020, en pleine crise du COVID, que les Etats membres avaient appelé le Secrétaire général à faire des propositions pour relancer la coopération multilatérale et adapter l’ONU aux défis à venir. A l’ouverture du Sommet, Antonio Guterres a insisté sur une priorité : rebâtir la confiance entre Etats et dans son organisation.

Méthodes de travail onusiennes et compromis obligent, le Pacte est un long document, assorti de deux annexes (une Déclaration sur les générations futures et un Pacte numérique mondial). Il couvre la quasi-totalité des activités des Nations Unies.

Le Pacte est censé reconfirmer les engagements pris par les Etats et donner un nouvel élan aux les chantiers inachevés de l’ONU, notamment en matière de climat et de développement durable ou de paix et de sécurité. Il ouvre aussi de nouvelles pistes concernant l’importance du rôle des jeunes et des générations futures, l’intelligence artificielle, ou encore les nouvelles activités dans l’espace. L’importance de la protection et de la promotion des droits humains, quasi absente de l’Agenda 2030, reprend des couleurs dans le Pacte. Celui-ci aborde enfin la transformation, jugée indispensable, de la gouvernance mondiale : à nouveau, la nécessité de réformer le Conseil de sécurité et les institutions financières internationales, mais aussi le renforcement de la capacité des Nations Unies à répondre aux chocs mondiaux complexes.

Représentant la Belgique au Sommet, le Premier Ministre De Croo a encouragé les Etats à continuer de s’engager en faveur d’un ordre international basé sur le droit, et dénoncé les reculs qu’enregistrent les droits humains dans le monde. Il a plaidé en faveur d’une architecture financière internationale répondant aux besoins de tous, y compris les plus vulnérables, et insisté sur la nécessité de fixer des règles internationales en matière de technologies numériques.

Les chefs d’Etat et de gouvernement se donnent rendez-vous dans 4 ans pour évaluer les progrès accomplis. On peut s’interroger sur les moyens et les capacités de mettre en œuvre concrètement un programme aussi touffu, et surtout d’en assurer le suivi, tant au niveau national que dans les enceintes des Nations Unies.

Bénédicte Frankinet, administrateur APNU

Carte blanche d’Olivier de Schutter dans The Guardian

En vue du Sommet de l’avenir, qui s’est tenu à l‘ONU à New York les 22 et 23 septembre, Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, dans une opinion parue dans the Guardian, a mis en garde contre notre modèle économique basé sur la croissance à tout prix.

La croissance économique est loin de profiter à tous: elle continue d’enrichir une minorité tout en aggravant les inégalités et la pauvreté. En dépit des promesses de redistribution des richesses, la majorité de la population mondiale continue de s'appauvrir, tandis que les plus riches deviennent encore plus fortunés. En outre, l’exploitation effrénée des ressources par une économie en perpétuelle quête de croissance ignore les limites écologiques de la planète.

Il faut repenser les indicateurs de progrès, en particulier le PIB qui ne reflète ni l'impact environnemental, ni le travail non rémunéré, souvent réalisé par les femmes, valoriser une "économie des droits de l'homme", centrée sur l'humain et l'égalité, et mettre en œuvre des réformes fiscales et sociales pour réduire les inégalités.

En conséquence, Olivier De Schutter prône un soutien aux mouvements qui s'opposent au modèle économique basé sur la croissance à tout prix, ainsi que l’adoption par les dirigeants mondiaux, lors du Sommet de l’avenir, d’une feuille de route une économie mondiale respectueuse des droits de l'homme et de l'environnement.

En tant que moyen de lutter contre la pauvreté et les inégalités, la croissance économique a franchi le pic de son utilité : dans les pays riches, elle est devenue contre-productive.

Elle nous a conduit à franchir une série de limites planétaires : la Terre ne peut plus continuer à fournir des ressources à ce rythme, ni à absorber les déchets et la pollution causés par notre culture du jetable et notre désir infini de consommer. Mais la quête de croissance a aussi conduit à augmenter les inégalités et l'exclusion...

Lire la carte blanche : ”L'obsession de la croissance enrichit les élites et tue la planète. Nous avons besoin d'une économie fondée sur les droits de l'homme.”

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter son livre “Changer de boussole : La croissance ne vaincra pas la pauvreté”, ainsi que son rapport à l’ONU “Éliminer la pauvreté en regardant au-delà de la croissance” (01/05/2024)

Ouverture de la 79e Assemblée générale de l’ONU (24 septembre 2024)

UNHCR / J-M. Ferré

Ouverture de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York : “Nous allons vers une poudrière qui risque d’engloutir le monde”, alerte le Secrétaire général.

A peine adopté le Pacte de l’Avenir, la 79e Assemblée générale de l’ONU s’est ouverte à New York le 24 septembre, sur fond de tensions internationales accrues. Le Secrétaire général, Antonio Guterres, n’a pas caché son inquiétude sur l’état de la situation mondiale. Une situation marquée par les violations du droit international et l’impunité, la persistance des inégalités et des griefs qui en découlent, et l’incertitude face à des problèmes mondiaux qui ne sont pas gérés, en particulier l’aggravation des divisions géopolitiques et l’effondrement climatique, mais aussi le développement de l’intelligence artificielle, a-t-il déclaré. Le Secrétaire général a aussi appelé à la désescalade au Liban et condamné le “châtiment collectif infligé au peuple palestinien” à Gaza. Il a rendu un hommage appuyé au travail de l’UNRWA. Les solutions à cette crise globale existent, a précisé le Secrétaire général. Parmi celles-ci : respecter la Charte des Nations Unies, adapter la gouvernance mondiale, et gérer les transformations colossales qui sont en cours.

Bénédicte Frankinet

ARTICLES THÉMATIQUES

Une excellente initiative de la Cour Internationale de Justice (CIJ) : le public peut désormais suivre en direct les séances publiques de la Cour à l’aide du lecteur multimédia figurant sur la page d’accueil de la CIJ ici.

Cette initiative a provoqué un regain d’intérêt ces derniers mois pour les activités de la Cour. Créée par la Déclaration des Nations Unies du 26 juin 1945 et installée le 18 avril 1946, la CIJ est l’organe judiciaire permanent des Nations Unies. La Cour est composée de 15 juges internationaux et son siège est au Palais de la Paix (mettre une photo) à La Haye (Pays-Bas). La compétence de la CIJ est contentieuse et consultative. D’un côté, conformément au droit international, elle règle les différends entre les Etats qui lui sont soumis par ceux-ci. D’un autre côté, elle donne des avis juridiques sur des questions présentées par des organes et des institutions des Nations-unies.

Le greffier de la Cour est le professeur Philippe Gautier qui a écrit dans notre bulletin à l’ occasion du 75 Eme anniversaire de la Cour en avril 2021.

Un ouvrage richement illustré a été publié en 2016 par le greffe. La Cour internationale de Justice : 75 ans au service de la paix et de la justice.

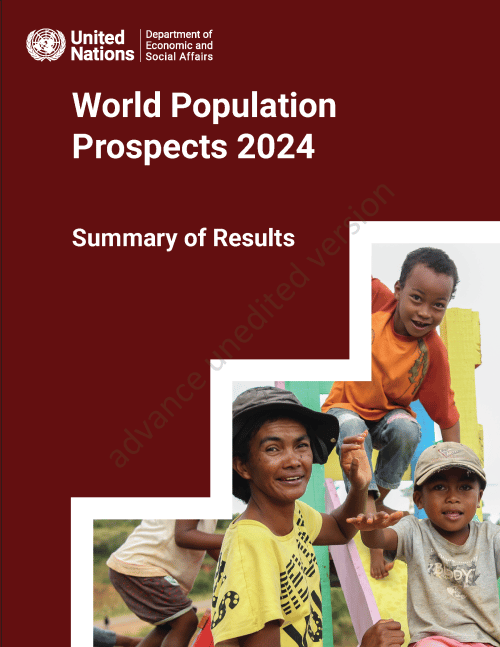

Rapport de UNDESA “World Population prospects 2024”

La conférence organisée par l’APNU en juin dernier sur les questions de population avait abordé les grandes tendances démographiques mondiales et régionales.

L’édition 2024 de la publication phare de la Division de la Population des Nations Unies, “World Population Prospects”, vient de paraître.

L’une des principales conclusions de ce rapport est que la population mondiale, estimée aujourd’hui à 8,2 milliards d’habitants, atteindrait son pic à 10,3 milliards d’habitants vers le milieu des années 2080, pour décliner ensuite et retomber à 10,2 milliards en 2100. Individuellement, de nombreux pays sont déjà au-delà de leur pic de population. En 2080, il y aura dans le monde davantage de personnes de plus de 65 ans que d’enfants de moins de 18 ans. Le taux de fertilité moyen est désormais de 2,3 enfants par femme; la croissance prévue de la population s’explique principalement par le grand nombre de jeunes (nés avant ce rapide déclin de la fertilité), qui sont aujourd’hui en âge de procréer.

L’école primaire des Pagodes à Laeken reçoit le label “Ecole de la Paix”: de quoi s’agit il ?

Au mois de juin 2024, « Education Globale et Développement » a décerné à L’école primaire des Pagodes à Laeken le label “Ecole de la Paix” pour son implication dans l’organisation de “Classes de Paix” depuis deux ans.

Les “Classes de Paix” sont organisées durant les heures d’école à raison d’une séance de 50 minutes par semaine. “Notre travail est établi sur un processus de 5 axes : l’amitié, l’apprentissage des émotions, le développement des valeurs, la façon de devenir un ‘artisan de Paix’ et la citoyenneté mondiale“, explique l’ASBL.

« Education Globale et Développement » est une ASBL est reconnue comme Organisation de Jeunesse à la Fédération Wallonie Bruxelles, ainsi qu’à l’European Youth Federation sous le conseil de l’Europe. Elle possède également le statut consultatif auprès du conseil économique et social des Nations Unies depuis 2018.

PAROLE A APNU JEUNES

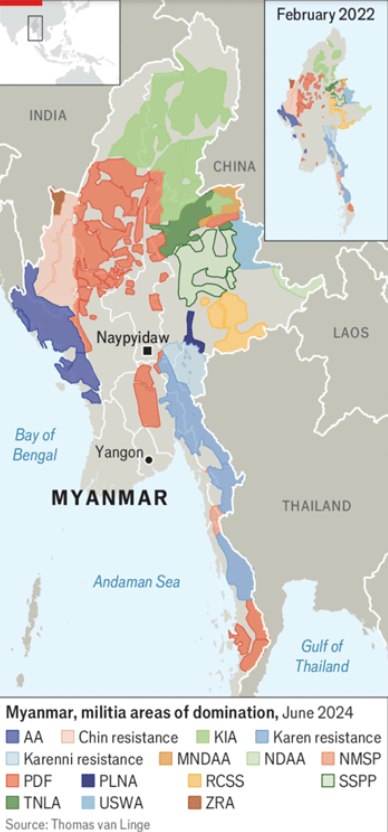

Les conflits oubliés : Myanmar

Les Rohingyas, minorité musulmane, sont persécutés depuis des décennies au Myanmar. Près d’un million d’entre eux vivent dans des camps de réfugiés dans le district de Cox Bazar, au Bangladesh, après avoir fui la répression menée par l’armée dans l’Etat de Rakhine, en 2017. Ces persécutions se poursuivent à l’heure actuelle au Myanmar. Elles sont un exemple type des nettoyages ethniques que l’on a pu observer au 21eme siècle. Le sort de cette communauté, qui illustre l’impuissance des acteurs internationaux à protéger une population dont le gouvernement dénie l’existence, est devenu emblématique de la situation au Myanmar. Pourtant, la persécution de grande ampleur de ce groupe ethnique n’est qu’une composante d’un conflit qu’on fait émerger des processus beaucoup plus anciens et complexes.

La guerre civile au Myanmar est l’un des conflits les plus longs et complexes, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Revenue sur le devant de la scène en 2021, à la suite du coup d’Etat de la junte militaire, elle oppose à l’Etat central des groupes armés aux motivations diverses. Une multitude de facteurs la caractérisent : aspirations à l’autonomie, nettoyages ethniques, ou confrontation institutionnelle.

Quels sont les moteurs de ces dynamiques? Comment ont-ils produit des trajectoires propres au contexte national? Pour tenter d’en expliquer l’origine et les aboutissements, cet article se penchera sur plusieurs événements clés. Il abordera les évolutions institutionnelles du contexte colonial, en passant par l’indépendance, la transition démocratique, et enfin le retour de la junte militaire pour tenter d’expliquer les ressorts du conflit en cours.

La communauté internationale a exprimé de vives inquiétudes sur l’aggravation de la situation humanitaire. Lors d’une réunion du Conseil de Sécurité en avril 2024 la Représentante d’OCHA (le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU) a souligné la gravité de la situation humanitaire au Myanmar . La violence des combats a déplacé 2,8 millions de personnes, en grande majorité depuis le coup d'État de 2021. L’ insécurité alimentaire toucherait, en 2024, près de 13 millions de personnes, et que le nombre total de personnes nécessitant une aide humanitaire s’élève à 18,6 millions, soit 19 fois plus qu’en février 2021. Signe du manque d’attention de la communauté Internationale, le Plan de réponse humanitaire de 2024 pour le Myanmar n’a reçu que 4% de son financement. De plus, 155 travailleurs humanitaires avaient été arrêtés entre 2022 et 2024, par les différentes parties.

La communauté internationale s’avère pour l’instant incapable ou peu soucieuse de contribuer au dénouement de ce conflit. Ses tentatives de déléguer le processus de paix au niveau régional restent pour l’instant un échec. Il reste à voir si et comment la situation militaire sur le terrain permettra de ramener les acteurs à la table des négociations, mais les aspirations d’autonomie des uns face au manque de capacités des autres laissent prévoir un enlisement sur le long terme.

Quentin Moussebois, APNU Jeunes

ÉVÉNEMENTS

Conférence APNU | 03.10.2024

L’édition 2024 de la Quinzaine de la solidarité internationale, organisée par la Ville de Bruxelles, est consacrée à une thématique d’actualité : « la construction de la paix ». Elle aura lieu du 25 septembre au 12 octobre. Comme chaque année, le thème sera décliné tout au long d'un programme varié fait de débats, concerts, spectacles, expositions, projections… Programme complet

Dans ce cadre, l’APNU organise le 3 octobre une conférence dédiée au rôle des Nations Unies dans la construction de la paix, avec la participation de Rory Keane, Directeur du Bureau de liaison paix et sécurité (UNLOPS) à Bruxelles et Nina Wilén, experte en droit international et Directrice du programme Afrique à l’Institut Egmont .

L’ONU a été créée en 1945 dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Où en est-on aujourd’hui ? L’ONU a certainement contribué à transformer des zones de conflit en espaces de dialogue et de coopération, mais son action s’est aussi parfois soldée par des échecs. Quels sont les défis auxquels l’organisation fait face ? Un angle particulièrement intéressant, celui du rôle clef que jouent les femmes dans le maintien de la paix sera abordé par le Professeur Nina Wilén. La participation accrue des femmes améliore l’efficacité des missions, permet un meilleur accès aux communautés locales et une meilleure protection des droits humains et de la société civile

Le public est invité à participer aux discussions qui aborderont les stratégies de médiation, la résolution des conflits, les missions de maintien de la paix et les expériences de consolidation de la paix.

SDG Forum | 05-06.11.2024

L’édition 2024 du SDG Forum se tiendra à Flagey les 5 et 6 novembre. Organisé par une vingtaine de partenaires, dont l’UNA Belgium (l’APNU et son homologue néerlandophone la VVN), le SDG Forum est un grand rendez-vous des décideurs politiques, des entreprises, des ONG et du secteur académique, sur le développement durable. L’UNA Belgium organise à cette occasion un atelier consacré aux perspectives de mise en œuvre des Objectifs de développement durable après l’adoption du Pacte de l’avenir par les chefs d’Etat et de Gouvernement à l’ONU en septembre.

L’atelier APNU, intitulé : ”The Road to 2030 : after the Pact for the Future, what perspective for the SDGs ?” aura lieu en anglais le 5 novembre.

Académie Royale

Le droit international humanitaire à l’épreuve de la guerre

4 ateliers : le 5-6 et le 27-28 Novembre

Le Comité Paix Durable de l'Académie, sous la direction de Francoise Tulkens, présidente de l’APNU, a constitué un programme de quatre rendez-vous pour dresser un état des lieux intitulé Le droit international humanitaire à l'épreuve de la guerre.

Programme complet du cycle :

1ère séance (5 novembre) Inscription

* Le conflit armé à Gaza au regard du droit international humanitaire, par Raphaël Van Steenberghe (UCLouvain-FNRS)

* Le conflit armé en Ukraine au regard du droit international humanitaire, par Vaios Koutroulis (ULB)

2e séance (6 novembre) Inscription

* La poursuite des crimes internationaux : les cas de l’Ukraine et de la Palestine, par Damien Vandermeersch (UCLouvain)

* Le crime d’agression, par Christophe Deprez (ULiège)

3e séance (27 novembre) Inscription

* La Charte des Nations Unies et la violence armée : l’argument de la légitime défense et ses limites, par Olivier Corten (ULB)

* Les possibilité et les limites du droit international. Le génocide comme prétexte de guerre devant la Cour internationale de justice par Pierre d’Argent (UCLouvain)

4e séance (28 novembre) Inscription

* «Nuremberg. Droit de la force ou force du droit » (E. David), par Françoise Tulkens (UCLouvain-ARB)

* Conclusions du cycle, par Emmanuel Klimis (UCLouvain- Saint-Louis Bruxelles, administrateur APNU ) et Françoise Tulkens

Les rencontres d’Henri Lafontaine

“Être pacifiste en 2024 ?”

Une série de rencontres-débats sur le pacifisme et le droit international est organisée par la Fondation Henri Lafontaine et le Centre laïque dans les locaux de celui-ci (Campus de la Plaine de l'ULB, CP. 236, à 1050 Bruxelles). Chacune des 3 séances sera introduite par des exposés de spécialistes et suivie d’un débat.

14/11 La paix: une approche éthique/philosophique

Penser la paix, c’est d’abord réfléchir à la nature humaine, au concept de “PAIX” et à son évident corollaire, celui de “GUERRE”. C’est aussi poser les jalons du droit international en tant qu’instrument de la raison juridique.

Benoit Frydman, philosophe du droit de l’École de Bruxelles et professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, et Éric Clémens, philosophe et auteur de Penser la guerre ?, introduiront la séance.

28/11 La paix par le droit

Cette séance aura pour ambition de tracer les contours de l’état actuel du droit international, des forces et des faiblesses de l’arbitrage, de la mise en cause des droits humains difficilement conquis.

Olivier Corten, professeur au Centre du droit international de l’Université Libre de Bruxelles ; Olivier Moreno, juge pacificateur, membre du Bureau de la Commission Fédérale de Médiation, et Christophe Wasinski, maître de conférences aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) et à l'Université Libre de Bruxelles, introduiront la séance.

12/12 Quel pacifisme aujourd’hui ?

Que signifie “être pacifiste” de nos jours, à une époque où les usages de la force se multiplient ? Le pacifisme est-il une exception ? A-t-il encore un avenir ? Que faire pour arrêter la dynamique de guerre ? Que peuvent encore les institutions internationales, l’ONU, l’Union Européenne ? Faut-il défendre un « pacifisme total » ou adopter des réponses pragmatiques ?

Sophie Heine, docteur en sciences politiques, chercheuse au Department of Politics and International Relations (University of Oxford), Bénédicte Frankinet, ancienne Représentante permanente de la Belgique auprès des Nations-Unies et Gabriel Galice, économiste et politologue, docteur de l'Université de Grenoble, président de l’Institut international de recherches pour la paix à Genève (GIPRI) introduiront la séance.

Pour vous inscrire, contactez : [email protected]